法務局自筆証書遺言保管制度について。

出典:法務省民事局・自筆証書遺言書保管制度のご案内(3頁)

□ 法務局自筆証書遺言保管制度の長所

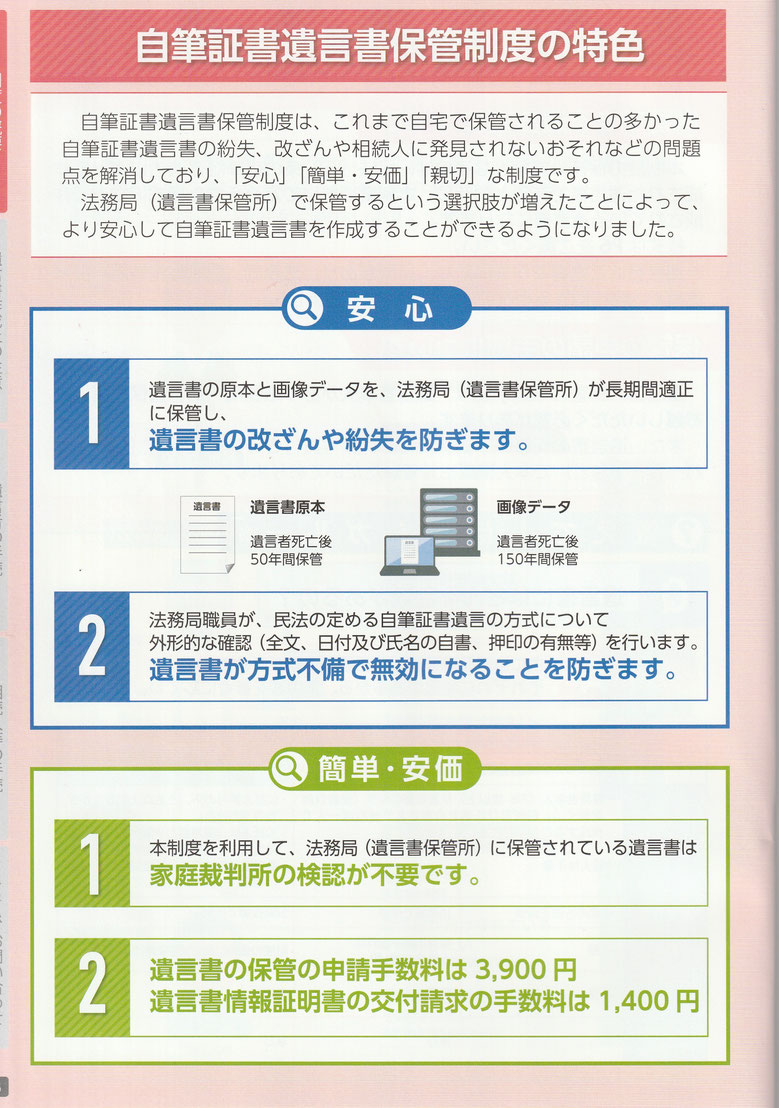

1. 公正証書遺言同様、紛失や改ざんの恐れはなくなります

以前は、自筆証書遺言は紛失するなどの恐れがありましたが、法務局で保管してもらうことで、紛失や改ざんの恐れはなくなります。

2.「検認」は必要なくなります

自筆証書遺言を不動産の所有権移転登記手続き、又は、預貯金の解約・名義変更等に使うためには「検認済証明書」が必要ですが、法務局の自筆証書遺言保管制度を使えば、公正証書遺言同様「検認」は必要ありません。

3. 法務局の自筆証書遺言保管制度は、公正証書遺言と異なり、遺言の内容が法律的に有効か否かについてはチェックしません。したがって、預ける前に、”相続や遺言に詳しい”行政書士等専門家にチェックしてもらうことをおすすめします。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

関連情報

関連情報

➤自筆証書遺言保管制度

(パンフレット・自筆証書遺言保管制度利用のご案内)

Ⅰ 法務局自筆証書遺言書保管制度

1 法務局自筆証書遺言保管手続き

遺言書の保管の申請ができるのは、遺言者本人のみです。(※代理人による申請や郵送による申請はできません。)

(1)保管申請手続の予約

あらかじめ、電話又は、インターネットで予約したのち、遺言作成者本人が、保管を依頼する法務局(遺言書保管所)に出向き、保管申請をします。

原則として予約制、即日処理です。

(2)予約・申請先(次のいずれか)(遺言書保管所は法務省ホームページ参照)

① 遺言者の住所地を管轄する法務局(遺言書保管所)

② 遺言者の本籍地を管轄する法務局 (遺言書保管所)

③ 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)

(3)予約方法は二つ

➀ 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約

24時間365日、いつでもご都合の良いときにご利用可能。

【専用HPはこちら】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/

② 法務局への電話又は法務局窓口での予約

平日8:30~17:15(土・日・祝日・年末年始を除く。)

(4)予約に関する注意事項等

➀ 予約を行うことができる期間は、当日から30日先まで

② 予約したい日の前々業務日の午前中まで予約することが可能

(例)7/13(月)の予約は、7/9(木)12:00まで予約可能

③ 当日の予約はできません。

2. 保管申請時に提出する書類等

➀ 自筆(本文のみ)による遺言書

・ 用紙はA4で片面のみ使用となります。(縦書きでも横書きでもよい。)

・ 余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミリメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。

※ 余白には何も書かないこと

※ 別紙(財産目録、パソコン等で作成)も余白を同様に空けること。

・ 別紙(財産目録、パソコン等で作成)には、各ページに署名と捺印が必要です(本文と同じ印鑑)。

・ 本文及び別紙(財産目録、パソコン等で作成)に連続して、各ページにページ番号を記載します。(例:1/4、2/4、3/4、4/4)

※ ページ番号は余白に書いてはいけません。

※ 別紙(財産目録、パソコン等で作成)も、ページ番号を余白に書かないこと。

・ 法務局に自筆証書遺言を保管する場合は封入はしません。封筒に入れたり、遺言書をホッチキス等で綴じたりしないで持っていきます。

》》パソコン等による自筆証書遺言の作成 も合わせてご覧ください

② 保管申請書

・ 保管申請書の用紙は法務省ホームページからダウンロードできます。(ダウンロードし印刷します。PDFファイルになっていることを確認して印刷します)。最寄りの法務局の窓口でも入手できます。

③ 添付書類

・ 遺言者の本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票(マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)

④ 本人確認資料(次のいずれか)

・ マイナンバーカード、運転免許証(または運転経歴証明書)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書 のいずれか

⑤ 印鑑(シャチハタ不可)

3. 保管時の法務局のチェック

保管時の法務局のチェックは自署、押印、署名など形式面、外観のチェックのみです。また、遺言としての有効性が保証されるものではありません。

4. 保管の申請には手数料が必要です

・ 3,900円(収入印紙で納付)

5. 保管証の交付

手続きが終わった後、法務局に行くなどして、保管証の交付を受けることができます。

6. 保管の期間

遺言書は,原本に加え,画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間,画像データ:同150年間)

そのため、遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。相続人等の利害関係者による遺言書の破棄,隠匿,改ざん等を防ぐことができます。

7. 保管後の遺言内容の変更

遺言書の保管の申請をした後に、遺言書の内容を変更したい場合は、遺言書の保管の申請の撤回を行い、遺言書の返還を受け、書き直した遺言書を再度保管申請します。

また、遺言書の保管の申請の撤回(遺言書の返還)をせずに、別途新たに遺言書を作成して、保管の申請をすることもできます。

いずれの場合も改めて遺言書の保管の申請の手数料がかかります。

8. 遺言者死亡後の遺言書の有無の調査等

遺言者の死亡後、相続人等は法務局(遺言書保管所)に保管の有無を調べることができます。また、保管されている場合は、閲覧することができます。

9. 死後、遺言書が保管されている旨の通知

遺言書保管申請時に申出をすれば、遺言者の死亡後、遺言者の指定する者に、法務局から遺言を保管している旨の連絡があります。

指定できるのは、推定相続人(法定相続人)、受遺者等、遺言書で指定した遺言執行者等のうち、一人だけです。

(法務省ホームページより抜粋)

Ⅱ 法務局自筆証書遺言保管申請手続

遺言書保管所に保管申請予約をし、予約した日時に、遺言者ご本人が、以下の(1)から(5)までを持参し、保管の申請をします。

(1)遺言書

(2)保管申請書

(3)住民票の写し(※本籍及び筆頭者の記載入りであって、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)

(4)顔写真付きの官公署から発行された身分証明書(運転免許証,マイナンバーカード等)

(5)手数料(※遺言書1通につき、3,900円)

※収入印紙で納付します。収入印紙は遺言書保管所の庁舎内の収入印紙の販売窓口又はお近くの郵便局等で販売しています。

Ⅲ 法務局自筆証書遺言保管制度を利用する場合の注意点

1. 遺言書のコピーを「保管証」と一緒に保管しておく

法務局保管の自筆証書遺言の場合、公正証書遺言と異なり、控え(謄本(写し)等)の交付がありません。相続時に行う不動産の名義書換や預貯金等の解約払戻等の遺言執行は、法務局で「遺言書情報証明書」(※)の交付を受け行うこととなります。

ところで、「遺言書情報証明書」の交付請求には、遺言者及び相続人全員の戸籍謄本などの添付書類が必要とされており、それらの取得にはかなりの時間がかかります。

相続開始後、相続人や遺言執行者がすみやかに遺言の内容を知ることができるよう、交付された「保管証」と一緒に、遺言書のコピーを保管しておくことをおすすめします。

※ 「遺言書情報証明書」には保管した遺言書の写しが含まれています。

2. 「死亡時通知」の希望を出すことを忘れない

せっかく、遺言を法務局に保管してもらっても、その存在が家族等に伝わらない危険性があります。そのための制度として「死亡時通知」があります。

死亡時通知は、法務局が戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡の事実を確認したときに、遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。ただし、この通知は、遺言者が希望する場合に限り行われます。

遺言書の保管の申請時に、死亡時通知を通知する方を指定する必要があります。

3. 保管予約に関する注意事項等

① 予約は、遺言者本人が行うこと

② 予約を行うことができる期間は、当日から30日先まで

③ 予約したい日の前々業務日の午前中まで予約することが可能

(例)7/13(月)の予約は、7/9(木)12:00まで予約可能

④ 当日の予約はできません。

4. 保管申請時に提出する書類等

①自筆証書による遺言書

保管できるのは、法務省令で定める様式に従って作成された自筆証書による遺言書です。

・ 用紙はA4で片面のみ使用となります(縦書きでも横書きでもよい)。

・ 余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミリメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。

※ 余白には何も書かないこと

※ 別紙(財産目録)も余白を同様に空けること。

・ 別紙(自書によらない財産目録)には、各ページに署名と捺印が必要です(本文と同じ印鑑です。別紙は日付、住所は不要です)。

・ 本文及び別紙(財産目録)に連続して、各ページにページ番号を記載します。(例:1/4、2/4、3/4、4/4)

※ ページ番号は余白部分に書かないこと。

※ 別紙(財産目録)についても、ページ番号を余白部分に書かないこと。

・ 法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、封入はしません。封筒に入れたり、遺言書をホッチキス等で綴じたりしないで持っていきます。

② 申請書

・ 保管申請書はあらかじめ記入してから行きましょう

保管申請書の用紙は法務省ホームページからダウンロードできますので、予め記入して行くことをお勧めします。

また、法務局で遺言書の訂正の指示があることがありますので、申請当日は印鑑を忘れずに持参してください。

③ 持参する添付書類

・ 遺言者の本籍及び戸籍筆頭者の記載のある住民票(マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)

※ 作成後3か月以内のもの

④ 印鑑(シャチハタ不可)

⑤ 本人確認資料(次のいずれか)

・個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証(又は運転経歴証明書)、パスポート、在留カード、特別永住者証明書 のいずれか

⑥保管の申請には手数料が必要です ・ 3,900円(収入印紙で納付)

ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

遺言書の作成サポートをご希望の方

遺言書の作成サポートをご希望の方