誰も教えない、法務局保管自筆証書遺言の注意点その2

法定相続人(きょうだい又はその代襲相続人⦅甥・姪⦆)の中に、行方不明者や連絡先が分からない人がいる場合は、遺言執行者を指定し、法務局に遺言執行者宛「死亡時通知」の依頼を行うことをお勧めします.

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

関連情報

関連情報

➤誰も教えない法務局保管自筆証書遺言の注意点その2

(パンフレット・自筆証書遺言保管制度利用のご案内)

6. 法定相続人(きょうだい又はその代襲相続人⦅甥・姪⦆)の中に、行方不明者や連絡先が分からない人はいませんか

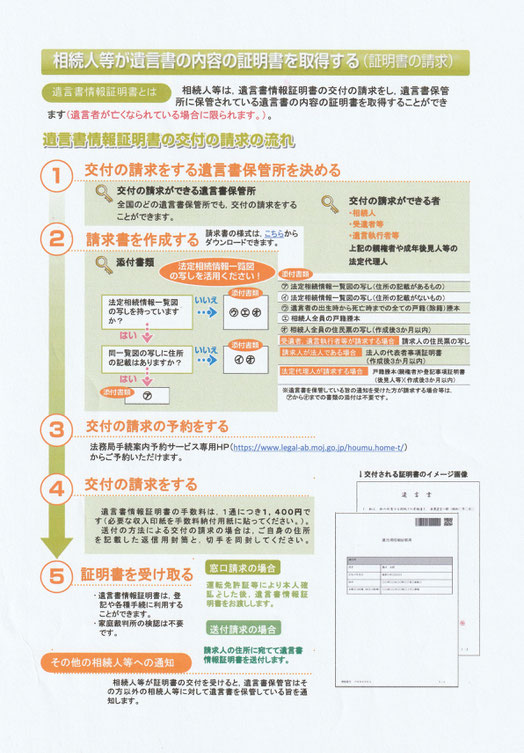

法務局保管の自筆証書遺言で不動産の名義書き換えや預貯金の解約払戻し等をする場合は、法務局で「遺言書情報証明書」の交付を受けて行うこととされています。

ところで、この遺言書情報証明書の交付請求にあたっては、遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本と併せて、法定相続人全員の戸籍謄本と住民票の写し(作成後3か月以内)の添付が必要とされています。

戸籍謄本や住民票の写しの交付の請求をすることができる者は、配偶者及び直系尊属若しくは直系卑属に限られています。

きょうだい又はその代襲相続人(甥・姪)の戸籍謄本や住民票の写し(作成後3か月以内)は取得できません。(※下記の注をご参照ください。)

しかし、遺言執行者は交付の請求を行うことができます。

ところで、遺言執行者がこれらの交付の請求のアクションを起こすには、遺言者の死亡時に、自分が遺言執行者に指定され、自筆証書遺言が法務局に保管されていることを知る必要があります。

したがって、法定相続人(きょうだい又はその代襲相続人⦅甥・姪⦆)に行方不明者や連絡先が分からない者がいるときは、相続をスムーズに進めるために、遺言執行者を指定し、保管申請時に「死亡時通知」の依頼を行う(遺言者の死亡後に法務局から連絡する者を申し出ておく)ことをお勧めします。

※ 「死亡時通知」は、法務局が戸籍担当部局と連携して遺言者の死亡の事実を確認したときに、遺言者が指定した方に対して、遺言書が保管されている旨をお知らせするものです。ただし、この通知は、遺言者が希望する場合に限り行われます。

7. 保管申請書はあらかじめ記入してから行く

保管申請書の用紙は法務省ホームページからダウンロードできますので、予め記入して行くことをお勧めします。

また、法務局で遺言書の訂正の指示があることがありますので、印鑑を忘れずに持参してください。

(※注)

ただし、自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合、及び、国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合は、戸籍謄本等の交付の請求をすることができます。

戸籍法10条の2(第三者による戸籍謄本等の交付請求)

1. 前条第1項に規定する者以外の者は、次の各号に掲げる場合に限り、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。この場合において、当該請求をする者は、それぞれ当該各号に定める事項を明らかにしてこれをしなければならない。

一 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合 権利又は義務の発生原因及び内容並びに当該権利を行使し、又は当該義務を履行するために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由

二 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 戸籍謄本等を提出すべき国又は地方公共団体の機関及び当該機関への提出を必要とする理由

三 前二号に掲げる場合のほか、戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 戸籍の記載事項の利用の目的及び方法並びにその利用を必要とする事由

(法務局ホームページより)

ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

遺言書の作成サポートをご希望の方

遺言書の作成サポートをご希望の方