自筆証書遺言の加除・訂正の仕方について教えてください。

誤字の上に重ね書きにより訂正するのはNGです。正規の方法で訂正することをおすすめします。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

1. 自筆証書遺言(パソコン等で作成した遺産目録を含む)の加除・訂正の仕方

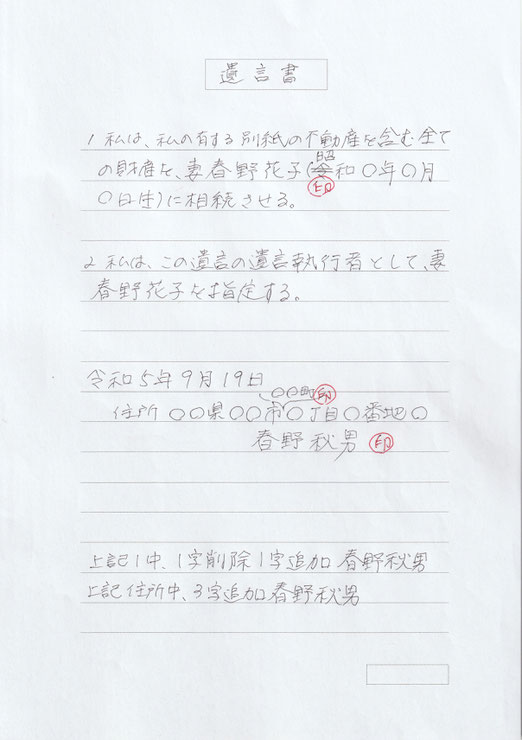

自筆証書遺言で加除訂正があるときは「場所を指示し、変更した旨を付記し特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならない」とされています(民法968条3項)。民法はそれ以上の詳細は規定していませんが、一般には2.以下の方法が用いられています。

民法968条(自筆証書遺言)

3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

2. 訂正する場合

訂正箇所に二重線を引き(※1)、正しい文字をその上(※2)に書き、訂正印を二重線の近くに押印します(文字に重ねて押してもよいが、訂正前の文字を見えなくしてはならない)。また、訂正したことをよりはっきりさせるため、訂正箇所の行の近くの余白に「本行中、弐字追加」等と書き署名します(※3)。

※1 黒く塗りつぶしたり、修正テープ等で塗りつぶすのはNGです。

※2 縦書きの場合は二重線の右側。

※3「本行中、壱字削除、弐字追加 渡辺春男(署名)」

※ 訂正箇所の近くに書ききれないときは、遺言書のそのページの最後の余白に訂正内容を書き、署名します。

(例) 「上記第2条中、弐字削除、弐字追加 渡辺春男(署名)」

※ 法務局自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、規定の「余白内に書いてはいけません」。

3. 単に文字を「加入」するだけの場合

加入箇所に、文字を挿入する場合に用いる校正記号の要領で文字を加入し、近くに押印します。また、加入したことをよりはっきりさせるため、加入箇所の近くの余白に「本行中、壱字追加 」等と書き署名します。(※1)。

※1 (例)「本行中、壱字追加 渡辺春男(署名)」

※ 訂正箇所の近くに書ききれないときは、遺言書のそのページの最後の余白に訂正内容を書き、署名します。

(例) 「上記第2条中、壱字追加 渡辺春男(署名)」

4. 単に文字を「削除」するだけの場合

削除する箇所に二重線を引き、訂正印を二重線の近くに押印します(文字に重ねて押してもよいが、訂正前の文字を見えなくしてはならない)。併せて、削除したことをよりはっきりさせるため、削除箇所の近くの余白に「本行中、壱字削除」等と書き署名します(※)。

※(例)「本行中、壱字削除 渡辺春男(署名) 」

※ 訂正箇所の近くに書ききれないときは、遺言書のそのページの最後の余白に訂正内容を書き、署名します。

(例)「上記第2条中、壱字削除 渡辺春男(署名)」

5. その他

□ 訂正印は、遺言者署名欄に捺印したものと同じ印鑑です。

□ 秘密証書遺言書も同様の方法で訂正します。

6. 加除・訂正方式に違背がある場合はどうなるか

自筆証書遺言の加除・訂正が民法で定める方式を満たしていない場合は、加除・訂正がなされなかったものとして扱われます。

(参照)

このような加除・訂正方法は厳格すぎることから、判例は、加除・訂正方式に違背があったとしても、明らかに誤記である場合には、その違背は遺言の効力に影響を及ぼさないとしています。(最判昭和52年11月21日家裁月報30巻4号90頁)(安達敏男・吉川樹士(2017)『第2版 一人でつくれる契約書・内容証明の文例集』日本加除出版.320頁)

7. 自筆証書遺言の加除・訂正の例

ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

遺言書の作成サポートをご希望の方

遺言書の作成サポートをご希望の方