自筆証書遺言の体裁と封入の仕方について教えてください。。

① 自筆証書遺言は封筒に入れ、封をするのが一般的です。

理由は法的な効力があるからということではなく、勝手に読まれないため及び紛失しないためです。

法務局に保管を委託する場合は封入しないで持参します。

法務局に保管を委託する場合は封入しないで持参します。

② 封筒の表には遺言書と書くのが一般的です。

法律で定められてはいませんが相続人等に分かりやすくするためです。

③ 封筒の裏に「開封せずに家庭裁判所に提出する事」等、注意書きを書いておくと相続人等が誤って開封することを防げます。

なお、印鑑は、必ず、封印及び署名捺印の2か所とも、遺言書に捺印したものと同じものを用います。

行政書士は街の身近な法律家

埼玉県行政書士会所属

行政書士渡辺事務所

行政書士・渡邉文雄

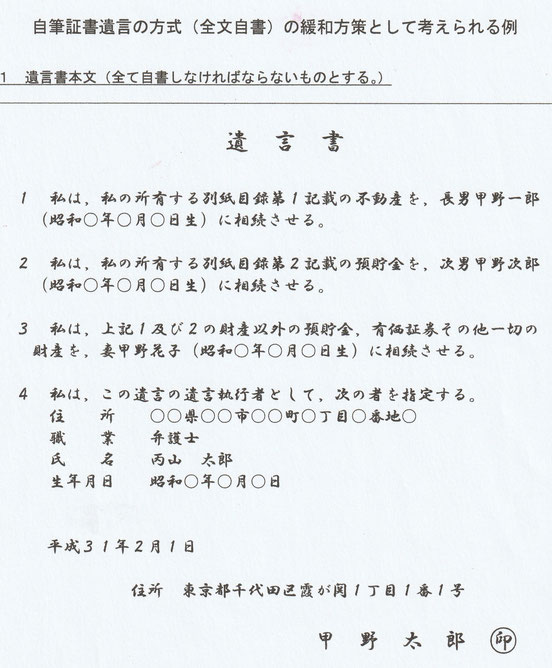

1. 全文及び日付を自書し、押印する

自筆証書遺言は全文及び日付を自書し、押印する必要があります 。日付を自書する趣旨は、遺言能力を判断する基準時を明らかにするため、及び複数の遺言書が見つかった場合にどの遺言書が有効かを判断するためです。

自書したものをコピーして使用してはならない。

カーボン紙で複写の方法により記載された場合は、「自書」と認められる(最判平成5.10.019)

筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することにある(最判昭和2.10.8)

2. 自筆証書遺言の作成に、紙質、用紙の大きさ、筆記用具の制限はありません

紙質、用紙の大きさ、筆記用具の制限はありません。また、縦書き、横書きいずれでも構いません。

ただし、用紙は長期保存に耐える用紙をおすすめします。

かって、洋紙は酸性紙のため20年程度で変色し劣化が始まることが問題となりましたが、現在では中性紙化が進み、コピー機用のPPC上質紙は半数以上が中性紙化されており100年以上もつとも言われています。

筆記用具は、改ざんが容易な鉛筆や消せるボールペンはNGです。黒のボールペン等消えないもので清書してください。

※ 法務局に自筆証書遺言を保管する場合

・ 用紙はA4で片面のみ使用となります。(縦書きでも横書きでもよい。)

・ 余白を、上5ミリメートル以上、下10ミリメートル以上、左側20ミリメートル以上、右側5ミリメートル以上空ける必要があります。

法務局ホームページhttps://www.moj.go.jp/MINJI/common_igonsyo/pdf/001321932.pdf

で用紙を入手できます。

3. 表紙

表紙の作成は任意です。(法務局に自筆証書遺言を保管する場合は付けない)

4. 表題(タイトル)

表題(タイトル)は、一般に「遺言書」と書きます。

表題(タイトル)の記載は任意ですが、遺言であることを明確に示し誤解が生じないために記載するものです。

5. 本文

遺言条項は法律行為別(又は法律行為の種類別)に分けて書くのが一般的です。

遺言の条項の番号については、公正証書遺言の場合は「第1条、第2条、第3条、・・・」と記載しますが、自筆証書遺言の場合は「1、2、3、・・・」又は「一、一、一、・・・」と記載する例があります。ただし、他の条項を引用している条文がある場合は、自筆証書遺言についても、「第1条、第2条、第3条、・・・」と記載することをお勧めします。

6. 付言事項

法的な決まりはありませんが、法律行為については、法的拘束力のないものも含め、本文に記載し、法律行為以外については、最後に付言として記載するのが一般的です。

7. 作成日付について

遺言書の作成日付は西暦または元号で書きます。年月日を全てを、省略することなく、自書で正確に記入します。

□ 例:令和3年3月1日のように具体的な日付を書きます。「令和3年3月吉日」等、日にちが特定できないものは無効とされています。

年月のみで「日」を欠く場合は不可(大判大正7.4.1)

8. 氏名、住所・本籍地、押印について

遺言の末尾に、戸籍上の氏名で署名の上、忘れずに捺印します。ペンネーム等でも有効とされていますが、相続開始後、遺言の真偽をめぐって紛議になることを避けるため、戸籍上の氏名をおすすめします。

住所や本籍地の記載は任意ですが、相続開始後、遺言の真偽をめぐって紛議になることを避けるため記載する例があります。ただし、曖昧なときは記載しないことをおすすめします。

都道府県名の記載については、特に決まりはありませんが、町・村及び東京特別区の場合は付け、市の場合は付けないのが一般的です。

印鑑は認印でも有効ですが、相続開始後、遺言の真偽をめぐって紛議になることを避けるため、実印をおすすめします。また、できれば、印鑑証明書を同封しておくこともおすすめです。(最高裁判所は指印による遺言も有効とし、花押による遺言は無効としている)

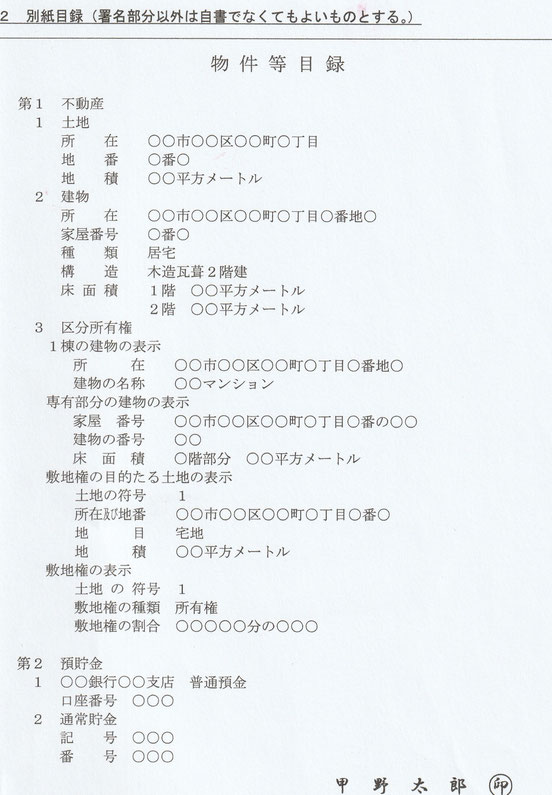

9. 「自書によらない遺産目録」について

~自書によらない遺産目録(パソコン等により作成したもの)、不動産登記事項証明書・預貯金通帳のコピーの添付~

相続法改正前は、自筆証書遺言は全てを自書する必要がありましたが、改正により、令和元年(2019年)1月13日からは、本文だけを自筆で書けば、遺産目録はパソコンで作ったものを添付してもよいこととなりました。(又は、不動産の登記事項証明書等のコピーでもよい)

ただし、 自書によらない遺産目録(パソコン等により作成したもの)や、不動産登記事項証明書・預貯金通帳のコピー(預貯金通帳のコピーは銀行名、支店名、口座名義、口座番号が記載されていること)を添付する場合は、添付する遺産目録等の各ページに遺言者の自書による署名と捺印がないと無効です。 (日付・住所は別紙には不要)

民法第968条(自筆証書遺言)

1.自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

2.前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全文又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。

3.自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

10.「止め印」「以下余白」について

契約書や委任状の作成にあたって、文書の記載がここで終わりであることを示し、以降の余白に書き加えられることを防ぐため及び、その余白はもともとあった記載が改ざんされ削除されたものではないことを示すため、文書の末尾のすぐ後に印鑑を押したり(止め印)、文末に「以下余白」と記述したり、余白部分に大きく斜線を引くことがあります。

これは慣行として行われているものであり、法律で定められているものではありませんが、改ざん防止に一定の効果が期待できます。

※ 法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、「止め印」「以下余白」はやめた方が無難です。

11. 遺言書を縦書きで書くとき

縦書きで書く場合は、数字の区切りついて、横書きの小数点を表す「. (ピリオド)」は、縦書きでは「・(中黒)」にするのが一般的です。

12. 2枚以上になるとき

遺言書が2枚になる場合は、両面印刷にするか、又は、ホッチキス又は糊で、1枚目の裏と2枚目のおもてが見開き状態になるように綴じたうえで、見開き状態にして、綴り目に、2ページにまたがるように、遺言者の印(契印)を押すのが一般的です(3枚目以上になる場合も同様です)。

契印は、その文書が一連のものであり、遺言者以外による追加、差し替えがないことを示す意味があります。

遺言書が複数枚にわたる場合の契印は法律上の要件ではない。ただし、遺言書の一体性という点で遺言書の効力が問題となる(最判昭和37.5.19)

※ 法務局に自筆証書遺言を保管する場合は綴じたりしないで(ホッチキス等で止めない)持っていきます。

遺言書が2枚以上になる場合、1枚の紙の両面に書くことについて法的な制約はありません。ちなみに、遺産目録をパソコンにより両面印刷で作成する場合は、両面とも署名と押印が必要とされています。

しかしながら、使用する紙質や筆記具等によっては、裏面の文字が表に滲んだり透けたりする恐れがありますので、片面だけにすることをおすすめします。

※ 法務局に自筆証書遺言を保管する場合は片面のみ使用となります。

※ 法務局に自筆証書遺言を保管する場合は、各ページにページ番号を入れます。(ページ番号を余白に書かないこと)

13. 余分なものは描かない

地図やイラストを描くのややめましょう。赤で斜線を引いたものが無効とされた判例もあります。

出典:法務省ホームページ 06:自筆証書遺言書の様式について

ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

ご自分で書かれた遺言書の点検をご希望の方

遺言書の作成サポートをご希望の方

遺言書の作成サポートをご希望の方